*本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

*画像はすべてクリックで拡大します。

雪は、不思議な遊び相手です。

きらきら、眩しい。

つるつる、滑る。

がちがち、凍る。

ふわふわ、舞い落ちる。

どっしり、積もる。

あっという間に、居なくなる。

こんなにいろいろな顔があるもの、他にあったろうか。

*雪遊びの子どもたち/インク・水彩絵具/24年

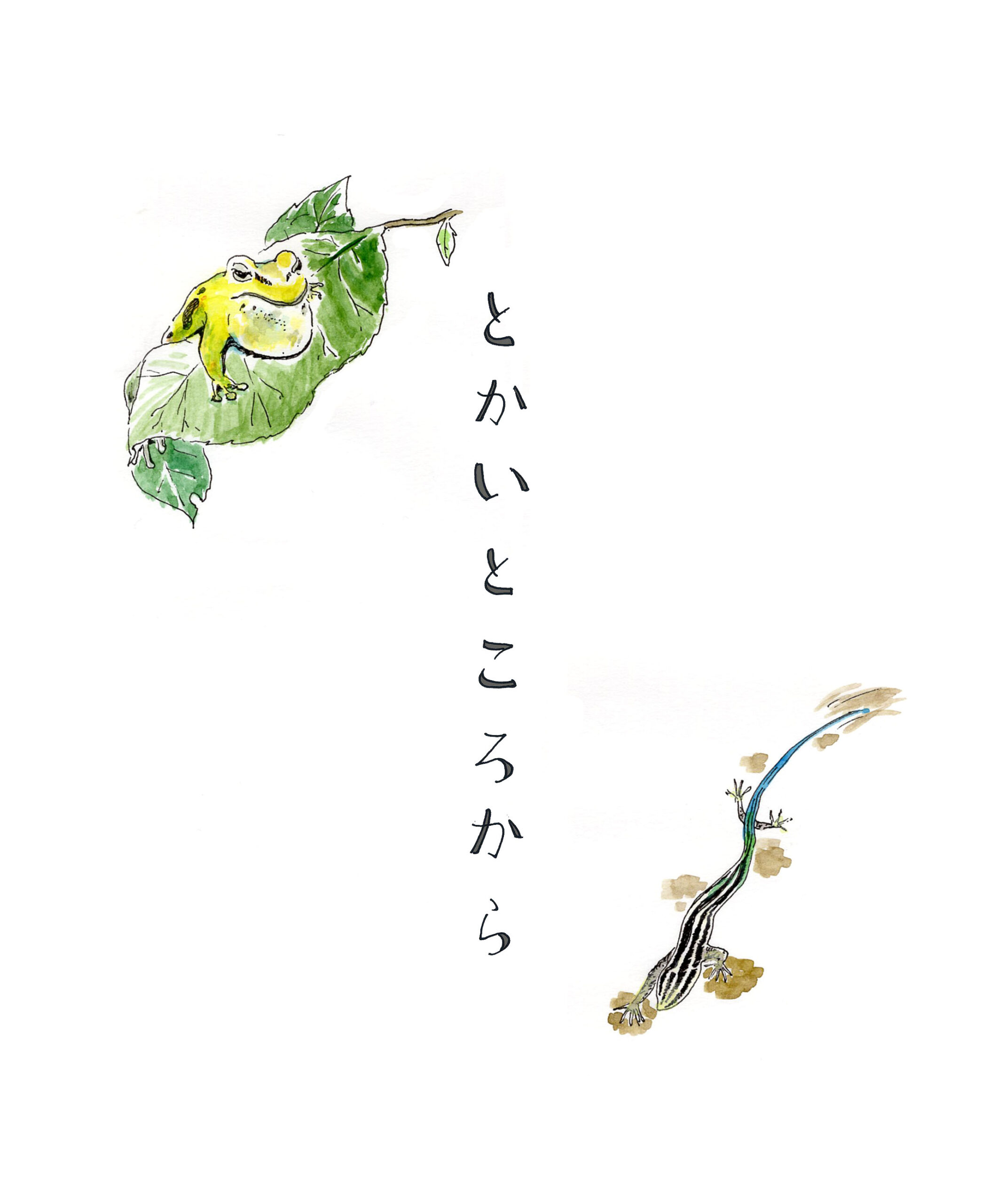

とかいところは、山形県朝日町。

豪雪地帯としても知られる町の、更に山深いところに住んでいます。

以前雪国の山間部における「生活編」についてまとめましたが、今回は「楽しむ編」。

積雪量の多かった22年と24~25年の冬シーズンの記録をもとに、折々に見つけた我が家のささやかな楽しみ方を、一つずつ拾っていこうと思います。

自分自身がそうでしたが、雪が降らない地域の人にとっては、雪について実は知らないことも多いもの。

興味をひくエピソードも、あるかもしれません。

よろしくどうぞ。

雪がふったら

雪が降ると、我が家の周りはまるで大きな公園のよう。

真っ白でだだっ広く、何をしても大体怒られることはない。

車も来ない、滅多に。

遊びほーだい。

子どもたちは直前までパジャマから着替えるのが嫌だのなんだのテレビが見たいのなんのと、見苦しいくらいにグズグズ言ってたくせに、いったん雪遊びだ!となるや、変わり身の早いこと。

きゃー!と大喜びで、目を見張る速さで準備して、さっそうと玄関に向かいます。

犬はよろこび

庭かけまわり

猫はコタツで

丸くなる

こんな歌がありますが、大人が猫だとすると、子どもは犬だなと思います。

子どもにとっての雪は何と言っても第一に「楽しいもの」ですが、雪国の大人にとって、雪は「面倒なもの」。

仕事も家事も通常通りあるのに、その一方で新たにやらなければいけない作業や準備が倍増する。

状況が許すのであれば、できるだけコタツで丸くなっていたい。

大抵、許してはもらえないけど。

さて、外に出た子どもたちが何を楽しんでいるかと言うと。

子どもの遊び

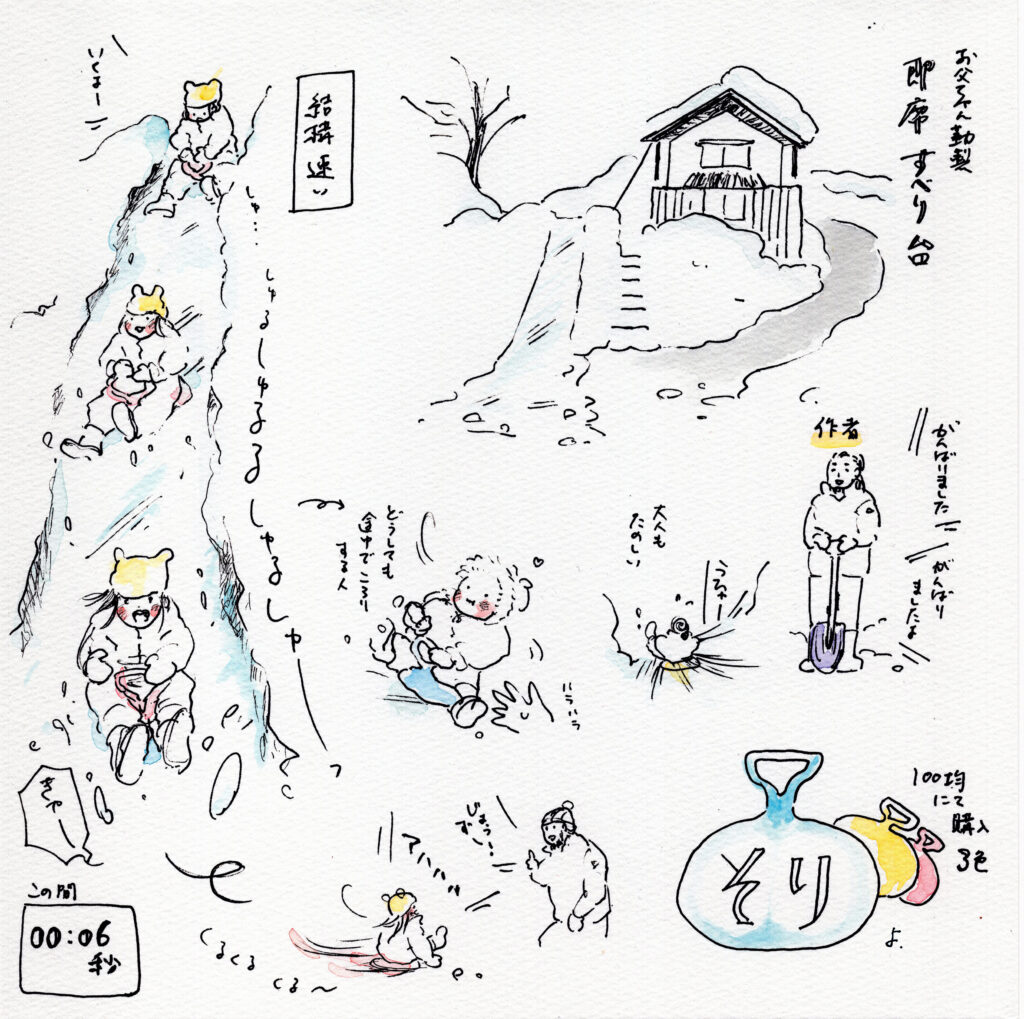

そり滑り

子どもに人気のある雪遊びの代表格、それはそり(個人調べ)。

除雪機をお持ちのご家庭では、庭先に掃いた雪の山が集められ、すべり台になっていることも多いようです。

積雪具合によりますが、我が家でも除雪ついでに、だんなさんが器用にすべり台を作ってくれることがあります(なお、我が家は機械が無いので全て手作業です)。

自然のすべり台は、迫力も満点でかなり楽しい。

何なら大人も、大声を出して楽しんでしまうくらいです。

子どもたちも、お父さんお手製のすべり台ということもあって、よほど楽しかった様子。

すべり台が我が家に登場した初年以来、雪が降ると「すべり台作ってー」とせがむように。

雪が足りずにできない時もあるのですが、そのうち自分たちで勝手にすべり台もどきを作ったりするようにもなりました。

頼もしいな。

ごっこ遊び

散歩しようよ、と誘っても、最近は子どももつれなくなってしまいました。

でも雪は別格の様で、外に出るだけで嬉しそうにしています。

子どもたちに見えてくる景色は、バリエーション豊か。雪の具合によっても変わります。

店屋になったり、トイレになったり。

いつの間にかごっこが追いかけっこになったり。

お城のような美しく高い壁は、よほどの積雪量でなければここまでにはなりません。

その辺をうろうろしているだけで、彼らは楽しくなってくるようです。

そんな子どもの顔を見て、親もまた楽しかったり。

付き合わされる遊びは、でもやっぱり、けっこう面倒くさかったり…(主にごっこ。特に設定が複雑だったり、母に割り当てられた配役が、過剰に多かったりするもの)。

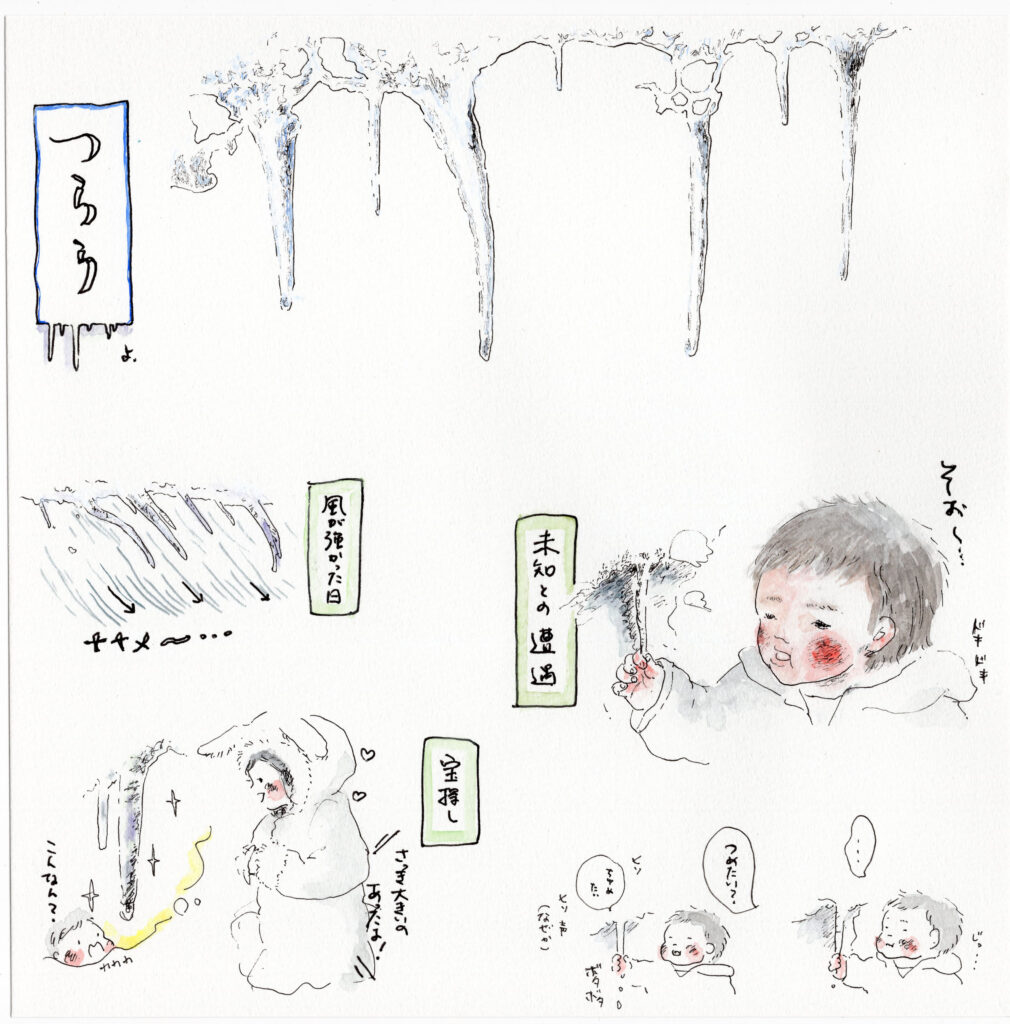

つらら探し

寒くなって雪が降って、軒先からはつららが垂れます。

子どもらの目線に入ってくるのは、天高い屋根よりもむしろ道の脇に出現する雪壁の方。その軒先にも、小さなつららが現れます。

道を歩きながら、見つけたと騒いだり、ぽきぽき折って歩いたり。

場所によってサイズも変われば、形も違う。まるで鍾乳石のように大きいものもあれば、生き物の角のような形のものもある。

思いがけない場所から突き出ているのを見ると、こんなところにできるのか、と水の流路を教えてくれもします。

氷の塊であるつららは、内側が鈍くこごって見通せず、何とも言えない不思議な存在感があります。

掌に持つと水晶のようにまろく輝いて、なんだか気分が上がる。

染み入るような冷たさが伝わっていつまでも持ってはいられないけれど、何だか特別なお宝のようです。

*上から そり遊び・ごっこ遊び・つらら探し/インク・水彩絵具/いずれも22年

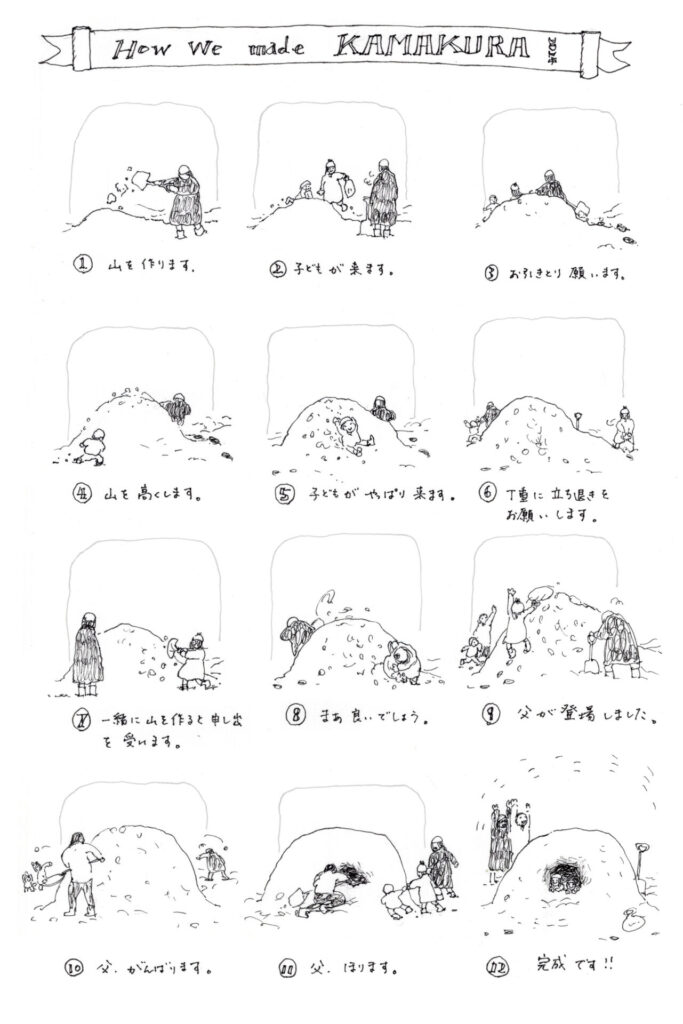

かまくら

雪国と言えばかまくら、かまくらと言えば雪国。

異論はあるかもしれませんが、少なくとも積雪量の多いところでなければお目にかかれない、かまくらってそんな存在です。

2024年末、我が家はついにこの未知の領域に手を出しました。

手を出した、と言うと大げさですが、非雪国出身者の私、正直以前から憧れは少なからずありました。

子どもたちも同じような気持ちをひそかに温めていたのでしょう、ある日やってみたいなーという意見が出たので、ひとまずだめもとでトライしてみました。

*How to make KAMAKURA/インク/24年

あー、つかれた。

出来上がったかまくらは、ちょうど子ども2人分くらいのサイズ。大人であれば1人分、寝転んで入ったら何とか収容できるくらいの空間でした。

積み上げた雪山をもっと高くできれば、より広くて入りやすいかまくらにできたんだろうな。でも子どもたちにとっては巣穴のような空間で、狭さもかえって胸躍らせる一要素だったようです。

機会が合えば、お友達も一緒に遊べたらいいね。次回以降の宿題です。

ところでこのかまくらの何がすごいかと思ったかなのですが、雪が降ったら埋まって消えるかなと思っていた雪穴、なかなか消えないんですね。

せつせつと雪が降る中、穴は静かに口を開けたまま。

逆にお日さまが照って融けていく時も、かまくらと一緒に穴も収縮しながら、最後の方まで形を残して小さくなっていきました。

さすがに縮んだ穴に入るのは危ないかと考え、子どもたちにも見るだけにしてねと申しつけましたが、きれいに形を残して縮小していくもんだなあ。

と、改めて自然の不思議を感じさせられる景色でした。

結晶の結びつき方なんかに、秘密があるのでしょうか。

知っているようで知らないこと、興味や疑問。

大人の中でも、新たにふくらみます。

私の楽しみ方

ところで私には私の、雪の楽しみ方があります。

子どもだけでない、私にとっても、雪は普段と違うことを色々教えてくれる特別なものです。

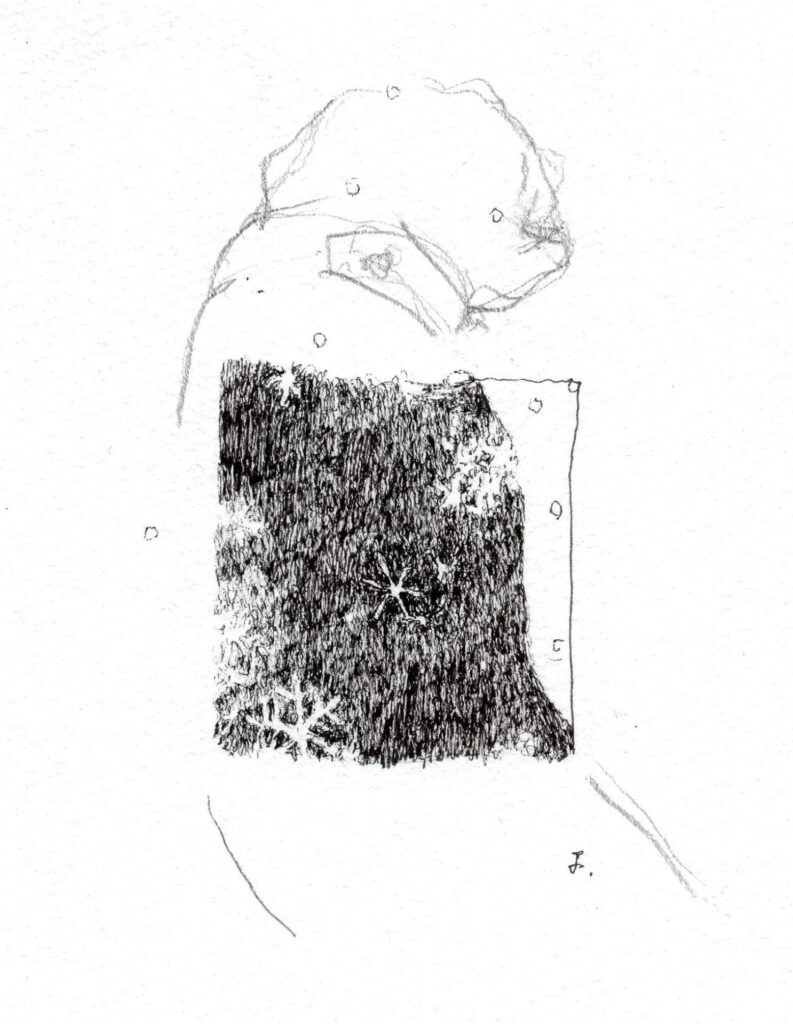

結晶

*結晶/インク・鉛筆/24年

ある年のある日、裏の仕事場から家に戻る際、はらはらと雪が降り出してきました。

大した降りでもないけれど、割と身体に積もるなあ。

と、腕を見ると、あっ。

すごくきれいに結晶が見える。

黒いコートだったので、余計によく見えたのだと思います。

図鑑で見るような、きれいな形。

わたしが生まれ育った実家の方は、「雪が降る」と言ってもほんのちょっと、数ミリ積もって地面が真っ白になっていたら子どもたちが歓声を上げて喜ぶ様なわずかな積雪です。

そんなわたしにとっては、肉眼でこんなにはっきり結晶が見て取れることそのものがとても「すごい」こと、思いもよらずびっくりするようなことでした。

何度かまばたきするうち、結晶は融けて崩れて消えていってしまいましたが、そのまましばらく外でじーっと立ち尽くして身体中に落ちてくる雪の形を追っていました。

こういう小さなびっくりが何気なく潜んでいるところが、とかいとこ暮らしの醍醐味だなと改めて思います。

道造り

24年の冬シーズンはじめ、まだ雪が少し降ったなくらいの頃です。

私が日課のようにはまって行っていたのが、この道造りでした。

当初はトイレのくみとりをしてもらう為、業者さんがホースを持って通れるよう通り道の道筋をつけ、くみ取り穴を掘りだす為にせっせと雪かきをしていた私。

これが楽しくなってきた。

(今思うと、雪がほとんど無い時期だったからでしょうね。こんな悠長なことを言っていられたのは…)

足で雪を踏み固め、庭先から家の裏手までぐるっと家を囲むように道をつけ、最後は家の横を通る道路につながるようにする。

すると、なんだか秘密の通路が家の周りにできたような気になります。

最初は寒い寒いと思っていた身体も、四肢を動かして雪をかいて進んでいくと、ぽかぽかを通り越していつの間にか汗だくになります。帽子の中も、汗びっしょり。ぬぐと、外の冷気がかえって良い気持ち。

見渡せば、山と雪野原を目で独り占め。

なかなか良い気分です。

これが義務になるとなかなかにつらいのですが、これくらいのやってもやらなくてもいい程度の積雪量だと、楽しんで取り組めたのでした。

*小道/インク・アクリルガッシュ/25年

この秘密通路は家族からも好評で、子どもたちはしばらく外で鬼ごっこをすると、その道をぐるぐるぐるぐる回ってあちこちへ顔を出していました。

抜け道って、いいよね。

旦那さんからも、「こんなのが欲しかった」とおほめの言葉を頂きました。

その後しばらくして雪が本調子になると、一晩で数十センチの積雪あり、屋根からどさっと石板のような落雪もあり。とても道造りなんて追い付かない季節になってしまったので、当然ですがすっぱりやらなくなりました。

(ただでさえ玄関先や道路沿いの除雪、車の除雪など、かける手間が増えるシーズンです。余計な楽しみに割けるエネルギーも時間も、この頃にはほとんど無いのでした)

雪がとけたら

*雪のない橋/インク・水彩絵具/22年

振り返って22年、3月も十日ほど過ぎた頃のこと。

ふと気がつくと、それまで分厚く何も見通せなかった雪の壁が、崩れて景色が見えるようになっていました。

地区の中に入っていく、小さな橋の上です。

朝日のお山から流れてくる川、その流れの上を渡っていく道。

あれっ…

昨日までここ、白い壁だったのになあ。

久々に見えた川面の景色に、ちょっと車を止めて呆然としてしまいました。

だってここ、あんなに強そうな壁だったのに。

たった、一日のことなのに。

と。

雪解けは、いざ始まると、本当に驚くほどに早いものだなと思います。

日一日、刻一刻と景色が変わる。

あっさり、忽然と消え失せる。

その素早さや、呆気なさや、まるで化かされたのかと思うくらい。

あんなに固くて重くて、あんなに苦しめられたのになあ…。

ぱっと、幽霊か魔法みたいに、どっか行っちゃうんだなあ。

時が進んで4月中旬にもなると、庭の雪はもうひざ下くらいまでの高さです。

一時はわたしの背をはるかに超えて、見上げるくらいの塊だったのですが…。

塀のようになっていた道路脇の雪もついに消えて、もう足を高く上げなくてもスタスタと歩ける。

庭先のコンポスターも、いちいち雪中から掘り返さなくても、気が向いたらぽいっと生ゴミを捨てに行ける。

ああ、万事やりやすくなったもんだなあと思います。

雪にはしゃいでいた子どもたち。

今度は、広ーい、広ーい!と言いながら、わあわあそこら中を駆け回っています。

雪も、それが無くなる春も、何かにつけて喜びの種。

暖かさに、明るさに、広さに。

思わずこんな叫びが内側からあふれてくる気持ち、よく分かります。

雪解け水が沢に流れ落ちて、ざあ、ざあ、とゆく音がしています。

昼も夜も、家の中にも届いてきて、春になったことが、身にしみて伝わってきます。

(2025年2月投稿、5月再編集)

コメント